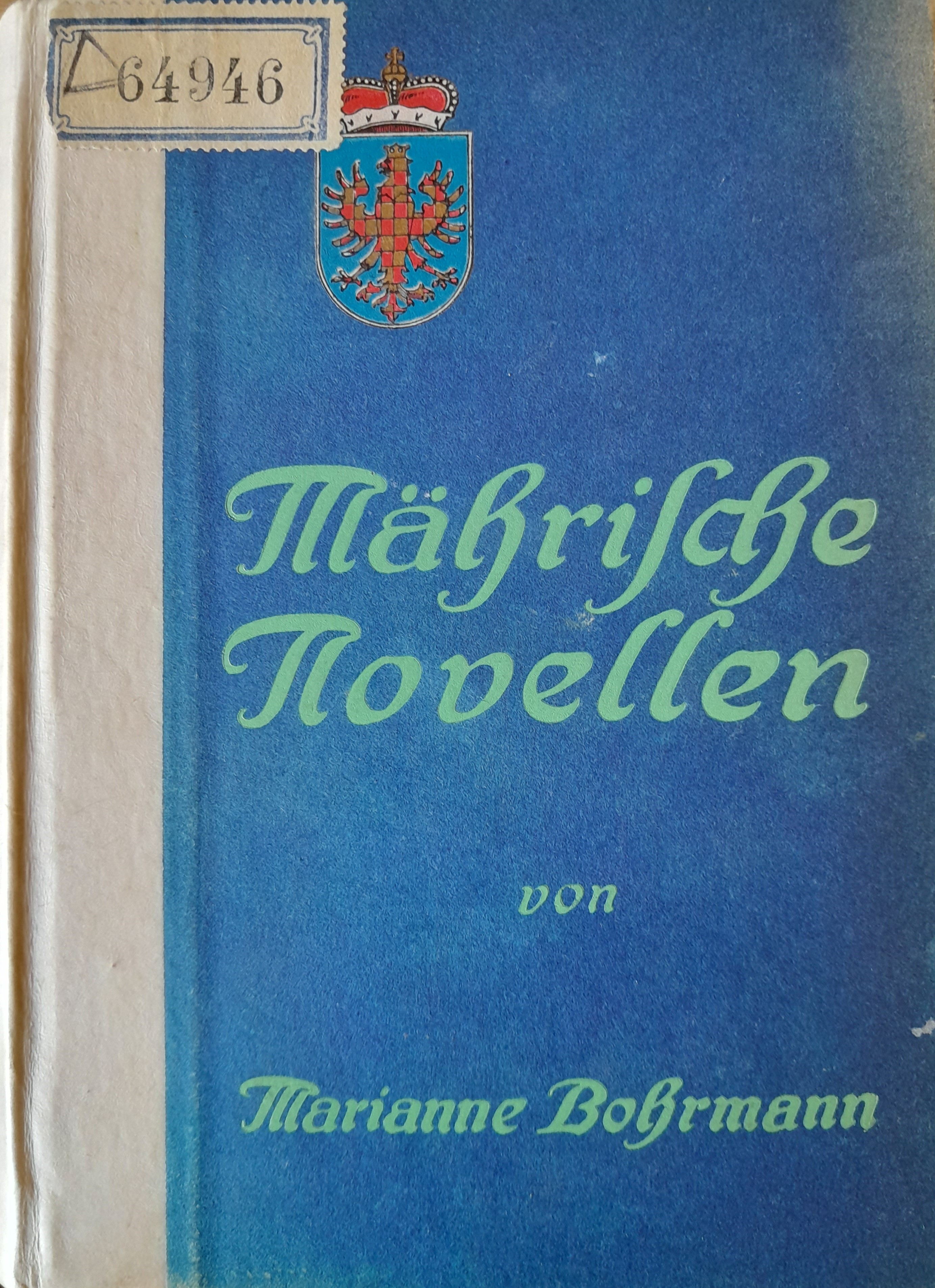

Marianne Bohrmann: Mährische Novellen

Dieser Novellenband erschien 1913 und beinhaltet sechs Novellen: Susanna (undatiert), Im alten Schloß (Brniow, 1903), Nur eine Geschichte (Berlin, 1911), Unverhofft (1910), Aus Trotz verfehlt (Prag, 1911) und Dunkle Nächte (Odessa, 1886). Dieses Buch hat Bohrmann „dem Freunde aus der Heimat“ gewidmet, dessen Name aber unbekannt bleibt. Anstelle einer Einleitung steht hier das Gedicht Zur elfhundertjährigen Festfeier der Stadt Iglau, das am 25.6.1899 in Wien geschrieben wurde.

Die erste Novelle Susanna ist eine nacherzählte mährische Sage, deren Schauplatz Iglau ist. Susanna ist die Glocke in der Iglauer St. Jakobskirche. In der Novelle wird stark idealisiert und poetisiert geschildert, wie die Glocke zu ihrem Namen kam. Es ist eine Rahmennovelle, und der Rahmen wird hier als einleitende pathetische Feier der Heimatstadt der Autorin – Iglau - benutzt.